TEXTES ET LIENS

LA FORGE.

Paco Ojeda, (1988)

J’ignore ce qu’est la multitude et je ne peux pas toréer pour les multitudes. Mille personnes, c’est déjà une multitude. Vingt également. On est sur le bon chemin lorsqu’on est deux ou trois. Si tu es seul avec le taureau, la vérité est là.(...)

J’imagine que les écrivains travaillent dans la solitude. L’artiste a besoin de solitude. Son métier est très difficile. Il faut concilier ce qui est à l’extérieur et ce qui est à l’intérieur. Je ne sais pas si je m’exprime bien: ce qui se trouve à l’intérieur, c’est notre émotion, et ce qui se trouve à l’extérieur, la compréhension que les autres en ont. Ce n’est pas le taureau qui me fait peur, c’est l’incompréhension. Je crois que l’artiste véritable est dans une forge. Pour s’exprimer, il travaille avec un matériau dur, qui ne s’ajuste pas à ses idées. Les mots sont un matériau dur. Le taureau est un matériau dur. Dans la forge, l’artiste fait fondre ses idées. Elles s’assouplissent et prennent la forme désirée.

La forge de l’artiste doit toujours être en activité. Il doit mettre sur le feu beaucoup d’idées. Une foi, on m’a demandé ce qu’était le temple (1). J’ai dit que c’était la forge du torero. Dans l’art de toréer, il y a un toréo (2) liquide ou des toreros durs. Un artiste sans forge n’est pas un artiste. Des mots durs sortent de lui, semblables à-ceux ci qui ne savent pas exprimer mon sentiment. En ce qui me concerne,je sais quand un torero modèle, grâce à sa forge, un taureau. Ce qu’il fait alors, c’est l’inventer. Je sais également jauger les toreros sans forge, qui ne sont pas de véritables artistes, qui sont des hommes qui répètent ce que d’autres hommes ont modelé.

Pour que le toreo soit création, il est nécessaire de savoir s’arrêter. De retourner à la campagne, d’observer le taureau lorsqu’il est tranquille, presque absent. Il faut s’imprégner de lui et de tout ce qui l’entoure. L’artiste doit connaître ce que pense le taureau, ce que pensent les rivières, ce que pensent les arbres. Que deviendraient les hommes sans arbres ni rivières?

Les aficionados pensent que toréer signifie faire des passe avec les taureaux. Je me sens très loin de cela. Toréer, c’est parler avec le taureau, comprendre sa peur et savoir comment lui comprend la tienne. Je me sens prisonnier des règles si rigides qui limitent le toreo. Le temps me dérange? devoir en finir avec le taureau alors que j’apprends à peine à le connaître. Il se peut que les règlement soient nécessaires, mais je pense qu’ils sont faits pour ceux qui ne connaissent rien aux taureaux. Le taureau a sa vie irremplaçable et je n’aime pas qu’on le tue par routine. C’est pourquoi j’espace autant que je peux mes prestations. Je me respecte et je respecte le taureau.

Dans les arènes, je souhaiterais qu’on m’accorde du temps, comme à la campagne. Parfois, lorsque je lis un vers ou un roman, j’imagine l’écrivain. Je le vois marquer une pause, chercher les mots qu’il ne trouve pas, et non partir en abandonnant la page, au contraire, chercher encore et encore, jusqu’à trouver la place (le sitio) (3) dont les mots avaient besoin . L’entente, voilà ce qui est difficile. Il y a des taureaux avec lesquels le torero s’entend immédiatement. Ce n’est guère une question d’inspiration. C’est que le taureau est rapide. Or, certains taureaux mettent du temps à se lier. Comme ces mots que l’on ne trouve pas. Le travail d’écrire et celui de toréer ressemble au métier de forgeron.

Pour avoir une forge, il faut savoir être seul. L’artiste doit beaucoup réfléchir. Tout doit déjà avoir été pensé car, au moment de créer, la pensée reste en arrière et il n’a de temps que pour sentir. Je comprends les écrivains qui travaillent dans la solitude. Dans l’arène, on est seul aussi. Et lorsque le torero crée de l’art, il advient une chose étrange, nous sommes tous ensemble et nous sommes tous seuls. Je torée dans des arènes qui sont presque toujours combles. Je ne torée pas pur tous mais pour chacun. Je sens, quelquefois, qu’une multitude de solitudes m’accompagne. Je sais alors que j’ai vraiment toréé. Il se peut que le secret d’écrire et de toréer tienne à la forge.

(1) Temple: Concept fondamental de la corrida, difficilement traduisible. C’est le fait “d’accorder la vitesse du leurre à celui du taureau”- et beaucoup plus encore;

(2) Toreo: Manière de travailler un taureau; le style propre d’un matador.

(3) Une chose est “en su sitio” (à sa place). En tauromachie, le terme désigne le fait que le torero sait mettre entre lui et le taureau la “bonne distance” qui permet à l’animal d’exprimer au mieux ses qualités.

À PROPOS DE LIMITE

Elisabeth Chambon (1988)

Il faudrait comprendre la notion de limite dans un sens non spatial et accepter les véritables limites au cœur de nos habitudes et des lois qui régissent les relations tant entre les êtres qu’en un être et une œuvre.

Denis Malbos nous plonge dans un univers composé du plus grand sérieux et de dérision.

Il nous dit combien nous sommes limités soit matériellement, soit imaginativement en ce sens qu’avec ce qu’il nous donne, nous ne savons pas faire grand chose. Ainsi cohabitent un énoncé sur l’impossibilité du dire et des éléments qui rendraient possible une expression.

Il nous met face à la l’impossibilité de nous considérer comme des êtres entiers et nous contraint à admettre que nous ne savons plus méditer et nous montre que cela peut encore être possible.

Chacune de ses œuvres nous retourne comme un gant et nous laisse soit simplement dépité, soit plus gravement perdu.

Ainsi en va-t-il de nos repères que l’on croit si solides et qui s’écroulent sous le choc d’une ironie simplement exacte et presque trop vertueuse. Donc rien pour nous secourir, rien de plus qu’une vague luminosité, nos ombres, notre souffle et notre silence, bref notre solitude en train d’être accomplie par le biais du vide.

Le vide ou la limite, un défi que s’adresse lui- même l’artiste qui, sensible au problèmes de son temps, ne veut pas pour autant soumettre son art à des discours extérieurs. C’est en artiste qu’il réagit à la dissolution de l’homme, sachant bien que sa sculpture ne peut au mieux parler de ce qui la rend insaisissable. Celui qui vraiment fait œuvre s’ origine à l’œuvre. Elle et lui n’existent chacun qu’à la pointe de l’autre.

Ces œuvres figées dans une immobilité précaire suscitent l’intérêt et l’attention en offrant le spectacle de la distance et de l’inattention et surtout ne montre rien de son désir de l’autre.

Denis Malbos réalise enfin des sculptures qui pourraient faire disparaître celui qui les regarde et introduit un rapport complexe ou le rejoint et simultanément on réalise très douloureusement que c’est impossible. C’est une chose séparée de nous ; car l’art nous laisse toujours derrière lui.

J’ai téléphoné à Malbos.

Vincent Icat (1983)

Depuis quatre ans que je côtoie Malbos, son parcours reste toujours attaché aux mêmes interrogations plastiques qu’il a un jour appelé « Transparence/frustration ». Ce rapport « Transparence/frustration » était, à l’origine, lié à son souci d’exorciser son enfance où il était entouré d’une cinquantaine d’éléments féminins mais avait « l’interdiction parentale d’y toucher ».

On peut voir mais pas toucher et inversement.

Voilà quelques mois que son travail, sur le plan formel, semble s’affirmer et s’affiner par l’emploi presque systématique du triangle isocèle enfermant, découpant ou relationant toutes sortes de matériaux dans lesquels il intervient le moins possible, si ce n’est pour laisser « passer » le dit triangle.

Je lui ai donc téléphoné pour essayer de mettre les choses au point.

-On peut remarquer une constante formelle, depuis quelque temps, dans votre travail : le triangle. Nous savons tous l’importance de celui-ci chez les égyptiens, les grecs, la trinité biblique,le Tao Chinois (l’Un engendre le deux / le deux engendre le trois / le trois produit les dix miles êtres). Le message symbolique est très fort et j’aimerais que vous éclairiez un peu notre lanterne.

-C’est une vessie ! Votre question commençait bien, cependant. Le triangle est pour moi une formalité : foin de symbole et de mysticisme. Le triangle n’est qu’un moyen de production. C’est l’image même du concept qui viendra se coller, se confronter à la nature des choses, que ce soit le béton, les galet ou l’herbe folle. Le triangle serait la question, le pourquoi qui nous permet d’explorer la tranche, les vues d’esprit, le principe constructeur face à l’organique, au non contrôlable, au hasard des siècles de travail. La confrontation n’est pas seulement intellectuelle, elle est aussi et surtout plastique.

-Ainsi le triangle n’est pas essentiel. C’est comme le pinceau, l’encre, le papier ou encore le ciment : une base de cadrage…

-Je vous l’ai déjà dit : ce qui m’intéresse, c’est plutôt la confrontation plastique,la tranche, la sédimentation,ce qu’il y a entre les choses. Il ne faut pas croire que…

La communication s’interrompt ici, ayant appelé d’une cabine publique et n’ayant plus de monnaie à mettre dans l’appareil.

Trois jours plus tard, je reçois un courrier me demandant de mettre en exergue deux extraits des œuvres de Chuan-Tzu (III° siècle av. J.C.).

Les voici donc.

-Discours sur l’épée-

« Mon art consiste en ceci : je fait voir mon vide. J’ouvre le combat en attirant mon adversaire par un avantage apparent ; j’attaque le dernier, mais je touche le premier. »

-Principe d’hygiène -

« Les jointures des os du bœuf comportent des interstices et le tranchant du couteau (du boucher) n’a pas d’épaisseur. Celui qui sait enfoncer le tranchant très mince dans les interstices manie son couteau avec aisance, par ce qu’il opère à travers les vides. »

L’AIR ET LES SONGES

Gaston Bachelard (1943)

Parfois cependant une rêverie plus actuelle retourne à ses dessins. Le ciel bleu est alors un fond qui légitime la théorie d’un homo faber cosmique, d’un démiurge qui coupe le paysage avec brutalité. Dans ce découpage primitif, la terre se sépare du ciel. La verte colline se dessine sur le ciel azuré en une sorte de profil absolu, d’un profil qu’on ne caresse pas, qui n’obéit plus à la loi du désir.

À l’échelle cosmique,le bleu du ciel est un fond qui donne une forme à toute la colline. Par son uniformité, il se détache d’abord de toutes ses rêveries qui vivent dans une imagination terrestre. Le bleu du ciel est d’abord l’espace où il n’y a plus rien à imaginer. Mais quand l’imagination aérienne s’anime, alors le fond devient actif.

Il suscite chez le rêveur aérien une réorganisation du profil terrestre, un intérêt pour la zone où la terre communique avec le ciel. Le miroir d’une eau s’offre pour convertir le bleu du ciel en un bleu plus substantiel. Un mouvement bleu peut jaillir. Voici, par exemple, le martin-pêcheur. C’est l’oiseau classé le plus vite… Il est l’éclair bleu que la lumière et l’eau échangent entre elles.

La terre plus inerte finit par se mouvoir, par s’aérer. Pour le rêveur aérien, elle devient à son tour un fond, et des forces tendues ver ce fond s’animent dans l’immense uniformité bleue. Ainsi, sous la forme la plus rêveuse et la plus mobile,l’imagination trouve des éléments d’une Gestaltthéorie qui travaille sur un univers déployé.

(Librairie José Corti)

Le C.S.O.

Isabelle Malavoy (2009)

Les dernières œuvres de Denis Malbos m'évoquent de façon fulgurante le concept deleuzien de CSO. Le corps sans organe est une approche originale et révolutionnaire pour le monde de l'art. Puisé dans l'univers psychotique, inspiré par la poésie et la vie d' Antonin Artaud, le CSO nous révèle un sujet décentré qui échappe au formatage de la pensée rationnelle, raisonnante et névrosée.

Le CSO ce sont des organes qui s'organisent autrement. C'est un ensemble composite, sans unité qui fait douter notre regard. Le concept de CSO nous conduit à travers un processus schizoïde, fractal, discontinu. Le sujet alors n'est pas être mais devenir, multiplicité. Le CSO permet à l'artiste d'abolir les limites, il ouvre l'espace, nous fait sortir du cadre. Ainsi il libère notre regard, nous ouvre les yeux vers de nouveaux horizons.

En brisant la hiérarchie des organes qui voudrait que la tête soit mieux que les couilles, le CSO nous fait rencontrer des intensités plutôt que du sens. Il nous projette dans une dynamique où tout est possible. Il nous permet d'échapper à la clôture de notre espace quotidien. Le corps fragmenté, décomposé mais aussi démultiplié, s'élance dans le vide, comme suspendu, et pourtant dans une dynamique qui le fait plonger dans l'immensité. C'est justement ce mouvement si perceptible qui donne corps à ce démembrement. Loin de l'effondrement qui menace le schizophrène, le CSO à travers l'artiste fait œuvre de création, et nous touche au plus profond de nous même, sans doute la part la plus archaïque de l'humain.

Libre alors à chacun de donner du sens s'il y tient. On peut rêver à un nageur qui s'élance du plongeoir, fend l'air de son corps tout entier tendu vers les eaux sombres et profondes. L'œil capte l'architecture même du mouvement, la dynamique de l'intention, l'intensité du désir. Ou encore c'est la vision d'un danseur qui reste un moment suspendu dans les airs. Nous sommes les témoins d'un véritable événement, entité impassible un jour advenue et toujours à venir. Ainsi l'artiste nous laisse voir sans que notre regard se limite.

YO

À propos de «COMÈTE» (2012)

Les " comète " ( l'absence du "s" est-ce voulu ou non? ) m'intéressent énormément :

De prime abord, j'ai ressenti dans ce travail, comme un retour à la source, à la montagne du Vercors, à l'enfance en somme. Car tes virgules ressemblent à des dards, des pénis érigés d'insectes ou de bouc. Émerge alors la figure d'un faune viril conquérant, victorieux, dont la danse perfore l'espace dans et par tous les sens : il féconde l'air, les pelouses, le dessin sur le mur, le papier.

Après le temps de la circonscription triangulaire, de l'aspiration aux lévitations pierreuses, de la dissémination bleue des Ciels, voici donc le temps de l'insémination. La montagne est fertilisée. Puncto in aria, la biosphère même est ensemencée. Tout l'espace est fécondé.

Voilà le boulot de l'artiste, la jouissance suprême du poète : la montagne a parlé!

Virgule, la figure heuristique du peintre Denis Malbos, est forme et image. Virgule, enfance de l'art transcendée par Vincent Van Gogh ; virgule organique du sexe enfantin de l'homme et des bourdons ; virgule chorégraphique in aria ; virgule transitive du débit de la pensée ; virgule ouverte, modulante ; virgule vivante et fertile ; virgule, et...

Et, le désir et la grâce, si elle t'est donnée de surcroît, feront le reste!

En tous cas, je suis curieuse de la suite...

Diana ZAMFIR

Fait Main, Les Cent Ciels Plantés

L’état existentiel des objets, leur interaction fortuite ou opinée de l’extérieur, leurs modifications fugaces ou permanentes font appel à une disponibilité perceptive qui les révèlent de la même manière que les révélateurs dévoilent l’invisible - stade primaire du visible. C’est grâce à cette disponibilité pour investiguer les structures optiques de la perception que les objets réduisent leur valeur d’objets passifs, pour constituer et investiguer notre visuel perceptible.

À partir de Kant et de sa Critique du Jugement (1870) la perception n’est plus un jugement esthétique d’un objet ou de sa détermination, mais du sujet et de ses sensations.1 Un peu plus tard, au 20e siècle et en continuant ce parcours, on voit l’objet resitué au milieu d’un monde de l’art qui établie nouvelles connexions entre le regard et ce qui est regardé, un monde qui revalorise et reconfigure l’objet, le resituant dans une relation interactive (le regard-le regardé) ; il le réinvestit avec les qualités d’un complice qui éclate en répliquant ses convictions ; il l’offre à un dialogue, il le fait se sublimer dans une relation active qui le sollicite comme le regardé d’un regard qui perçoit tout ce qui l’entoure en somatisant le sentiment d’être en même temps regardé. La distance d’entre les deux ne mesure pas un intervalle, mais au contraire, elle s’entremet pour faire résonner le regard et le regardé. Elle est plutôt une distance animiste qui les rende complices dans un jeu de permanent retour : celui qui regarde est en même temps regardé. C’est la distance comme choc dont parlait Walter Benjamin2, la distance comme capacité à nous atteindre, à nous toucher, la forme spatio-temporelle du sentir qui nous ouvre à une dimension essentielle du regard, selon laquelle regarder deviendrait ce jeu asymptotique du proche et du lointain3.

L’art comme jeu entre celui qui a la capacité d’établir d’autres règles- ses propres règles, et celui qui peut être joué, dérogé, projeté au long d’une distance perceptive, détourné de son stade habituel; l’art comme simulation d’un état impropre, expérimenté au temps d’une situation choisie et puis perçue comme « aventure » dans notre espace, une « aventure » à transpercer. L’art de Denis Malbos - son jeu avec les règles contingentes et contextuelles qu’il impose à travers une distance d’entre celui qui regarde, sent, perçoit et celui qui est conçu pour inviter à regarder, à percevoir, à toucher, à manipuler. Même s’il est un passant, un cycliste, une chaîne de montagnes, des nuages, des escaliers, des voitures dans le trafic, un arbre ou une colonne, des lignes et des marquages dans la station de métro, le toit d’une maison ou même l’objectif de la camera vidéo, la main de l’artiste suive leur trajet en simulant la dictée du parcours, l’illusion qu’il peut tout diriger. Tout est « Fait main », d’une seule main qu’on voit accompagner la marche, indiquer la potentielle continuité d’un marquage, protéger comme une cloche de verre les formes bien définies et puis obturer à la fin la vue comme pour empêcher d’autres actions qui font percevoir la distance d’entre le regard et le regardé à l’aide de la main-dirigeable. C’est la métaphore toujours présente, la dominante de « Fait main » : la main, le dénominateur qui fonde, structure, reconfigure tout, même la seconde main qui apparaît dans une photo de journal et qui renvoie elle aussi à une condition d’appartenance(« fait main »). Ce dernier exemple fonctionne comme une insertion indicielle pour tout ce qui apparaît „fait main“. La main fait rejoindre le visible et le tangible: elle fixe, indique les choses visibles et puis elle les enveloppe, les palpe, les touche. Elle agit avec duplicité, elle montre sa double nature –un seul monde qui voit et qui touche, un monde que Merleau-Ponty l’a précisé il y longtemps : „ Il faut nous habituer à penser que tout visible est taillé dans le tangible, tout être tacite promis en quelque manière à la visibilité, et qu’il y a empiétement, enjambement, non seulement entre le touché et le touchant, mais aussi entre le tangible et le visible qui est incrusté en lui, comme, inversement, lui-même n’est pas un néant de visibilité, n’est pas sans existence visuelle (…). Il y a relèvement double et croisé du visible dans le tangible et du tangible dans le visible, les deux cartes sont complètes, et pourtant elles ne se confondent pas. Les deux parties sont parties totales et pourtant ne sont pas superposables “4 ; dans ce monde, le regard (la main) appartient à la réalité virtuelle de l’œuvre, il le dévoile toujours, il est part intégrante de son dispositif. La vue phénoménologique de « Fait main » concerne le regard et aussi l’objet regardé, touché, couvert ou caché.

« Les Cent Ciels Plantés », l’œuvre projet que l’artiste continue à l’insérer depuis 1999 dans les espaces urbains et en pleine nature aussi, est une série de plaques bleu outremer mat qui diffèrent comme mesure mais qui respectent le rectangle magique de l’image, le nombre d’or. Leur couleur profonde, spatiale ne reflète pas la lumière; cette ci semble plutôt sortir d’ici, jaillir dans l’espace d’où elles ont été découpées. On peut s’imaginer qu’ils sont des conflations de l’espace: la juxtaposition d’un espace illusoire dans l’espace réel; une intrusion, un travail de l’espace qui inscrit « le ciel » à une relation de perception circonstancielle. Le spectateur et « le ciel planté » se retrouvent ensembles dans cet environnement phénoménologique, condition sine qua non de l’œuvre d’art - „les œuvres d’art doivent créer et inter actionner avec l’espace, et quand on pense à l’art, les gens tendent à positionner un espace vide idéal et puis ils parlent sur ce que l’œuvre a fait avec cet espace-là. L’espace est le terme habituel pour nombreuses discussions sur l’art.”5 Suspendus à Paris (1999) sur le couloir intérieur d’entre deux immeubles, à Saint-Flour (2002)- dans un parc, à la hauteur des arbres, „ plantés ”, semés, insérés, perçant le sol vert cru comme des apparitions insolites qui ramènent à la couleur du ciel, « Les Cent Ciels Plantés » provoquent et déconcertent la perception et nous obligent à expérimenter un phénomène optique différent de ce que nous sommes habitués à expérimenter comme „acte de visualisation” : premièrement nous sommes devant une surface plus grande que notre stature, positionnée verticalement et pourtant ayant l’apparence de s’effondrer; C’est plutôt un objet d’une détermination chaotique dans l’espace mais qui invoque une lecture atypique. Un espace donné dans un espace plus généreux comme possibilités de l’habiter. Un espace qui paraît s’effondrer mais sortir aussi à la lumière du jour. Une deuxième sensation qui force la perception est la sensation de se retrouver devant une fenêtre découpée dans le ciel, ou plutôt descendue du ciel, une fenêtre qu’on peut surmonter pour transcender une autre dimension, une autre consistance de l’espace. C’est comme une dilatation, un point de pénétration, d’accès, une brèche privilégiée pour rejoindre l’improbable de l’autre coté. Le travail de l’espace comme dans « Les Cent Ciels Plantés » a la double connotation d’un travail proprement dit -d’une forme bien définie, minimale et en plus, il accomplit la reconfiguration de notre perception.

L’art interventionniste de Denis Malbos est très loin d’un art référentiel à soi-même ou d’une esthétique autonome. La participation active du spectateur – soit qu’il se trouve derrière l’objectif de la camera, soit qu’il s’exerce par « fait main », soit qu’il est juste en face d’un « Ciel Planté »-, de celui qui le regarde est inhérente. Sauf l’exploration des connexions avec l’espace, sauf l’autre dimension propre à ce discours artistique ( la dimension perceptive qui fait disparaître la disjonction entre l’espace et ce qui est situé dedans), « Fait main » et « Cent Ciels Plantés » seraient de simples aventures exercées à un moment donné, dans un certain lieu. Au contraire, elles se constituent en événements visuels (« visual events »), comme „des interactions entre le signe visuel, la technologie qui fait possible et qui soutient ce signe et ce qui le regarde”. En continuant à citer l’opinion de Nicholas Mirzoeff qui voit le signe divisé en deux : ce qui est vu (« the signifier ») et ce qui est intentionné (« the signified »), „voir ne signifie pas croire, mais interpréter. Les images visuelles réussissent ou échouent par rapport à notre disponibilité de les interpréter avec succès.”6 « Fait main » et « Cent Ciels Pantés » se plient à cette assertion, à un engagement qui les fait parties d’une phénoménologie de la perception avec plusieurs possibilités de l’accéder.

1 Art and Thought, edited by Arnold,Dana and Iversen,Margaret, Blackwell Publishing, 2003, p.54.

2Benjamin, Walter, L’oeuvre d’art à l’ère de sa reproductivité technique, dans Huberman-Didi, Georges, Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, Les Editions de Minuit, Paris,1992,p.115.

3 Straus, Erwin, Du sens des sens, dans Huberman-Didi, Georges, Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, op.cit., p.117.

4 Merleau-Ponty, Maurice, Le Visible et l’Invisible, Éditions Gallimard, Paris, 1964, p.175.

5 www.jameselkins.com, A Multicultural Look at Space and Form, chapitre 1.

6 Mirrzoeff, Nicholas, An Introduction to Visual Culture, Routledge, New York, 1999, p.13.

L’élan vital.

Françoise Viallon-Murphy (2012)

Suivre la voie bleue lactée et se trouver pulsé dans une antre peuplée de cométes, appendices de vie, tubercules rougis, bulbes turgescents, vits sanglants du nerf de la guerre de l’homme-particule à visage humain.

Eaux feotales au mouvement sans cesse recommencé, la vie à la mort entrelacée se crée et s’anéantie d’elle-même. Survie, Sur-Homme.

Les hommes, ils passent et jamais ne s’arrêtent ... la musique poursuit son chemin entraînant d’ une funeste marche allemande.

Epine dorsale du géant porc-épic humain, ombres radio-actives, traces de vie, des danseurs de l’humanité foudroyée.

Il ne reste que des os blanchis, virgules fécales, terreau de vie, poussière d’homme pulsée d’élan vital. La vie se forge sur son propre anéantissement.

Exposition mai et juin 2016

«LIMITE(S)»

Des mots :

entre – frontière – interstice – traversée – ligne – équilibre – écart – dépassement - borne - basculement – mur – jeux – cadre - orée – seuil – borderline – carte – séparation - tabou…

Et aussi :

Repousser les limites, atteindre l’horizon et jusqu’où s’arrêter ?

À la limite, y’en a pas.

À travers la limite, à la limite du trait le trait traverse, franchi la frontière.

La perpendiculaire.

- tunnel de Gaza – Lampedusa – Rio Grande – « La grande évasion »…

Limite de la représentation/représentation de la limite.

- cartographie – territoire – bible/coran – censure – cadre / titre…

Limite / frontière.

-La frontière comme une référence morphologique.

-La frontière est poreuse, perméable. Elle a une épaisseur, c’est un filtre, glaci, no man’s land.

Zone/sphère d’influence économique, sexuelle, culturelle, politique, religieuse…

La limite du réseau.

-Internet, TAZ, neurobiologie, fractal et chaos.

L’équilibre, le moment d’apnée, juste avant le vertige…

Le point de vue.

Le point de vue délimite, (dé)limite, (dé)fini, (dé)place, (dé)stabilise, (dé)route, (dé) inhibe, (dé)borde, (dé)rive, (dé)termine…

Malbos, mai 2016

Enroulements créatifs de Denis Malbos

Plasticien avant toute chose, Denis Malbos est aussi sculpteur, peintre, constructeur de décors pour le théâtre, auteur de spectacles et parfois marionnettiste, dessinateur parce qu’il est également concepteur d’esthétiques, fomenteur de happenings et aménageur d’environ-nements, architecte d’installations artistiques… Le plus étonnant de cette somme hétéroclite aux apparences de catalogue à la Prévert est qu’en définitive Denis Malbos est un créateur foisonnant dont les œuvres, ensemble et séparément, instillent autant d’unité que de sorties inventives.

Les œuvres de Denis Malbos fonctionnent d’abord comme des rimes poétiques échafaudées entre réalité et conception. Une série de photographies puis des sculptures autonomes montrent l’artiste en train de former dans sa main une empreinte en serrant fortement une boule d’argile afin d’enregistrer l’opération et le résultat qui en est issu comme une composition. Renouvelée de diverses manières, le geste consiste à induire et varier allusivement les modèles obtenus comme autant de sculptures indéfiniment possibles. L’œuvre finale, composée de moulages en creux et en relief, d’images fixes et d’enregis-trements vidéo de l’action brouille les référents et rétroactivement le moment de leur enregistrement vs leur aura selon la définition de Walter Benjamin. Avec cet ensemble de propositions d’œuvres in process en partie lié à l’art conceptuel et les dérives de certaines de ses scénarisations plastiques, Denis Malbos veut-il montrer qu’il peut faire évoluer son travail dans les deux directions d’un mouvement d’initiation simultanément imaginaire et visuel, ou intérieur et public ? D’abord intitulée « Malaxe », puis « Tenir et lâcher prise » et in fine « Appuyer », la série illustre et met presque pédagogiquement en perspective le principe circulaire et poïétique d’une découverte d’une plasticité purement esthétique, surprenante dans ses détails.

Quel engagement l’artiste travaille t-il, initie t’il ou permet t’il à ses mises en œuvre pour qu’il aboutisse aux signes d’une création d’aspect chaque fois brut ? La confusion manifestement recherchée de Malbos excelle en ambiguïté. L’imagination de ses thèmes créatifs couvre des modes de création et de réalisation circulaires entre eux qui rendent leurs traversées diamétrales et leur circonférence régulièrement insaisissables. Familier de l’ironie, l’artiste s’ingénie avec nonchalance à rendre floue chaque apparence de sa pratique afin que rien ne paraisse littéral. Adepte de la zprezzatura familière aux tacticiens et un rien malicieux, il affecte la subjectivité d’évanescences supposées expressives de son travail. Impossible de décrire d’un mot seul ses interventions en galerie ; il peut programmer un accrochage classique et d’un coup retenir l’idée questionnante d’une installation pour le spectateur. Sommes nous face à des tableaux, des dessins et des photographies, des assemblages et une sorte de performance ? L’artiste donne chaque fois le sentiment de jouer simultanément avec l’instant et l’écoulement du temps. Le goût de Denis Malbos pour les happening domine ou s’instille à mesure qu’on découvre au passage qu’avec leurs titres « calembourgeois »*, ses œuvres ou les avancements de son travail dénotent un art constamment engagé par ses changements. Enumérons-en quelques uns, ils suffisent presque comme explication générale et particulière : « Malaxe », « Tenir et lâchers prise », « appuyer », « Préfiguration des acrobates », « Vrac », « Les cent ciels plantés », « Centenaire (ou le poids de choses)» etc. A ces intitulés correspondent, on l’a dit, des empreintes calculées, et aussi des formes brutes, et encore des relevés apparemment objectifs, des groupes de formes oscillant entre statuaire et construction sémantique, des démonstrations photographiques où le réel apparaît comme reportage ou divague tranquillement…

D‘avantage que travailler, Denis Malbos vaque à diverses occupations créatives qui le mobilisent et qui, avec l’attachement et la distance humoristique nécessaires, mobilisent aussi les apparences réelles et subjectives des œuvres produites. Il n’est que de voir avec quelle assurance il dispose également de ses sujets et leurs possibilités d’être scénarisés selon les formes, les lieux et le temps de leurs expositions. Prenons les nombreuses et diverses pièces de la série « Appuyer (ou le poids des choses). Le principe est celui d’un objet, en l’occurrence une branche imaginairement tombée sur le sol et y laissant à la fois sa marque, son empreinte et son moulage vs l’entour déformé du territoire éprouvé par le poids du corps chu. Repris et répété, l’événement donne lieu à la production d’un ensemble aussi varié qu’inattendu d’assemblages plastiques pouvant rappeler l’élaboration d’un alphabet ou des moulages ethnologiques, voire les deux… ou les trois si on songe qu’il pourrait aussi s’agir d’une enquête morphologique sur la croissance et l’âge d’arbres dont on n’aurait devant soi que des témoins limités… ou quatre, des fois que s’invite l’hypothèse d’une succession de portraits d’oiseaux… Partant, les rêves courent, filent des crêtes ou cheminent, toujours allusifs. Cette malle onirique et subjective ou ce travail de collationnement apparemment scientifique sont liés par la même histoire. Ce qui fait trace vaut chemin, corpus et géographie d’aventures à la fois possibles, réelles et intellectuelles, toujours sensibles.

On peut somme toute s’interroger sur les œuvres de Denis Malbos, les trouver parfois évidentes, voire tenter d’ignorer qu’elles sont plastiquement conçues. Mais il y a une démarche toujours ouverte, calculée et ludique, multipliant les angles d’imagination, concentrée sur l’invention de regards, et à leur passage prompte à susciter des aperçus et s’y laisser piéger.

Alain Bouaziz, mai 2019

* Christian Zeimert, peintre calembourgeois, une monographie de Gérald Gassiot-Talabot sur Christian Zeimert.

Denis Malbos, exposition

14 septembre 2024 Non Par Paul Rassat

Denis Malbos expose au centre Aragon de Villard-Bonnot jusqu’au 10 octobre 2024. « Ce qui fait trace vaut chemin », tel est le titre inspirant qui permet d’entrer dans son travail. Dans une déambulation entre la terre et le cosmos, l’insaisissable et le bloc de matière, l’élan et la capture, on lira quelques textes qui vivent avec les œuvres proposées.

« L’empreinte de la roche et de la main qui comprime. L’espace entre la roche et la main. La peau qui tombe et garde la forme. »

« L’ensemble des rapports à l’espace que l’on rencontre dans les sociétés humaines : le contact et l’écart. L’obligation angoissante de se définir de nouvelles identités nous engage dans des jeux de contact et d’écart inédits dont nous devons, sous de multiples contraintes, fixer les règles. » Jacques Lévy Le tournant géographique

« Le poids des choses …

Là où ça se touche, le frottement, le contact, la traversée. »

« Voyageur le chemin

C’est les traces de tes pas

C’est tout, voyageur,

Il n’y a pas de chemin, Le chemin se fait en marchant

Le chemin se fait en marchant

Et quand tu regardes en arrière

Tu vois le sentier que jamais

Tu ne dois à nouveau fouler »

Antonio Machado

Un bout de chemin sous forme de conversation avec Denis Malbos

En découvrant votre exposition, une réflexion s’impose : la relation entre le continu et le discontinu.

Continu-discontinu, c’est la rupture. L’endroit où ça se casse, là où ça se rencontre. Équilibre et déséquilibre. La limite au-delà de laquelle il faut aller pour voir ce qu’il y a derrière. C’est là que ça devient intéressant., la découverte de l’infini, l’horizon.

L’horizon qui recule à mesure qu’on avance.

On n’y arrive jamais, c’est ce qui en fait l’intérêt. Cette vidéo que l’on peut voir dans l’exposition montre le même paysage pris dans deux sens différents. Dans les deux versions mises côte à côte, parfois l’horizon correspond, parfois les images se croisent. Stabilité / instabilité.

Même si tout part de cette recherche des limites, des confins, il y a un moment où l’œuvre est finie. La recherche est terminée, équilibre et déséquilibre sont là.

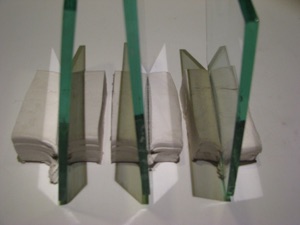

Oui, mais peut-être que ça va sauter ! Ça bouge encore ! Mon travail repose sur l’envie de voir comment ça se passe quand on confronte les choses, les êtres, la matière. Ça peut être le câble et la pierre, le poids des choses, léger ou plus lourd, dur / mou. J’ai eu travaillé le verre et la pierre : on se demandait si le verre coupait la pierre ou bien si celle-ci traversait le verre. Que se passe-t-il quand ça se touche ?

J‘ai une série de photos intitulée Saisir. J’attrape tout avec la main, les nuages, les personnes, les choses. Une autre série, Malaxe, est née trente ans après. Là, je saisis de la terre, je serre très fort ; le résultat est une forme, le plein du vide de la main.

Le plein du vide

Je n’avais pas appris la poterie, ni la céramique. Quand j’ai commencé cette série, j’ai découvert que les potiers appellent ça la pogne. C’est toujours la même chose. Quelle est la limite du vide ? Qu’est-ce qu’on fait avec la limite ?

Je suis un artiste des médiums. Je ne suis pas peintre, ni installateur, ni sculpteur : je prends les médiums et je les confronte, je joue avec eux.

Non seulement une œuvre n’est jamais figée, mais le chemin de l’une à l’autre continue.

Je ne suis pas un « exploiteur ». Je trouve des filons, mettre des cailloux sur des socles, attraper les choses avec la main, écraser de la terre avec une branche…J’explore, je réalise une série. Ça marche, c’est bon, je passe à autre chose. Je n’aime pas creuser, je m’ennuie.

Comment vient l’inspiration ? De concepts, de la matière, de rencontres ?

Il m’arrive, parfois pendant longtemps, de ne pas savoir quoi faire. Ça revient soit par réflexion, soit par rencontre d’une matière. C’est ce qui s’est produit avec la terre. Je ne connaissais pas ce matériau, il était donc intéressant !

Le public peut avoir l’impression d’une exposition éclectique : quel rapport entre mes comètes, les cailloux…

Le rapport est à l’intérieur de l’artiste.

J’aimerais qu’il soit visible, ou ressenti, deviné, questionné : — Ah oui, peut-être que… !

Cette recherche et les réalisations qui la concrétisent traduisent les liens qui explosent, se rejoignent, comme ces comètes sur ce grand panneau. Une espèce de big bang. Le spectateur peut rêver, voyager.

Effectivement, j’ai voulu réaliser là quelque chose de cosmique, c’est l’espace. C’est l’élévation de l’empreinte. J’élève les empreintes grâce au bleu outremer qui serait le bleu du ciel.

Les trois œuvres en élévation dégagent quelque chose de très spirituel.

Oui même si ce n’est pas mon propos. La notion de sacré, d’éternel existe. Et puis c’est beau ! Le bleu et l’or sont magnifiques !

Le rythme est très présent dans ces œuvres, comme dans celle-ci.

Elle se nomme Vague de pierre. Ce sont des pierres qui s’envolent, comme celle d’Hokusai.

C’est le mouvement immobile et permanent.

Comme ce jeu de cartes jeté en l’air et, hop, arrêt sur image ! Le mouvement est toujours là !

Si on ouvrait les portes, les cartes s’envoleraient comme des oiseaux ?

C’est arrivé une fois avec une réalisation comme celle-ci installée en extérieur. Une tempête pendant la nuit…Une autre série s’appelle Les cent ciels plantés. Chaque pièce installée en extérieur peut faire quatre mètres de hauteur.

Même si certaines œuvres exposées sont des maquettes, on sent leur énergie, leur force. D’autres ressemblent à des prémices. Certaines formes s’imposent, d’autres relèvent de l’évolution en cours.

Nous regardons là des formes très sensuelles, organiques qui se nomment Les centenaires. J’ai réalisé ce travail autour du centenaire de la guerre de 14. Une réflexion sur la terre et sur la dureté de la vie. Les centenaires sont de vieux soldats qui ont été envoyés à la boucherie.

Encore ce travail de la matière et de la terre. Des tranchées creusées dans la terre à ces formes vermiculaires qui en émergeraient comme d’une soupe primitive. Travail d’accouchement de la matière.

La Création de la Sixtine à Villard-Bonnot : interprétation totalement libre du spectateur!

L’horizon

À propos de l’horizon, Andrea Marcolongo écrit dans Étymologies pour survivre au chaos : « Apparaître ou disparaître sur cette ligne qui n’existe qu’en apparence, où le ciel et la terre semblent se toucher. « Il semble y avoir chez l’homme comme chez l’oiseau un besoin de migration, une vitale nécessité de se sentir ailleurs » écrit Marguerite Yourcenar dans Le Tour de la prison publié en 1991. »… « si nous l’observons d’ici ( le monde), cela signifie qu’il doit bien y avoir quelque chose là-bas – quelqu’un peut-être, qui nous regarde sans nous voir, mais en sachant pertinemment que nous y sommes. »

Exposition jusqu’au 10 octobre 2024, 19 bis boulevard Jules Ferry 38190 Villard-Bonnot, Espace Aragon 04 76 71 22 51 www.Espace-Aragon.Fr